10. November 2020 um 09:00

Die Stadt ist die Leinwand

Die Graffitis in der Schweiz – manche enden für die Künstler*innen in einer Strafverfolgung, andere im Museum. Ein Einblick in die Szene.

Was wäre Züri ohne FCZ-Graffitis? (Alle Fotos: Autor)

von David Rutschmann

Man stelle sich vor, zwei Kinder spielen in einem Sandkasten. Das eine legt seinen Eimer weg, es will nicht mehr damit spielen. Das andere nimmt den Eimer, aber das erste Kind ärgert sich darüber. Denn auch wenn das erste Kind nie mehr mit dem Eimer spielen wollen würde, es will nicht, dass andere Kinder den Eimer nehmen. «Genau so verhält es sich mit den Betonwänden entlang den Bahngleisen: Niemand hat ein Interesse daran, dass die so grau und langweilig sind. Aber sobald Graffiti gesprüht werden, gilt es einfach aus Prinzip als Sachbeschädigung und der Ärger ist gross. Dabei werden die Wände ja erst durch die Graffiti interessant», sagt Dennis. Dennis heisst eigentlich anders, denn er «malt» gerne – so zumindest nennt er das Sprayen von Graffiti. Der Mitdreissiger ist vorsichtig. Er weiss, er wäre seinen Job los, wäre seine Identität bekannt oder würde er erwischt werden. Die Szene, schreibt er mir vor unserem Gespräch, würde generell nicht gerne Auskunft geben.

Schon als Jugendlicher hat Dennis sein «Tag», seine Unterschrift, in den Trams zur Schule hinterlassen – mit dem Schlüssel in die Sitze geritzt. Gemalt, sagt er, habe er sowieso immer schon gerne. Mit «Tags» setzen Graffiti-Künstler*innen ihren Namen in die Welt, machen ihn sichtbar. Schnell gesprüht oder gezeichnet, auf möglichst vielen Oberflächen platziert, meist einfarbig und klein – und für Leute ohne Szenekenntnis in der Regel eben einfach nur eine «Schmiererei». Ohne Tags aber gäbe es die gesamte Graffiti-Kultur nicht: Durch das wilde Anbringen aller möglichen Schriftzüge entstand das, was wir heute als Graffiti verstehen, in den New Yorker Subways der 1970er. Das Schweizer Hiphop-Magazin 14k dokumentiert, dass durch die Ausstrahlung des Graffiti-Films «Wild Style» am 7. April 1983 im ZDF das Sprayen auch im deutschsprachigen Teil Europas massiv popularisiert wurde. Für Dennis ist Graffiti an sich allerdings viel älter. Er erinnert daran, dass schon in Pompeii (zum Teil vulgäre) Nachrichten an Wänden gefunden wurden.

Mit Mitte 20 nimmt Dennis dann zum ersten Mal eine Sprühdose in die Hand, wagt sich an «Bombings» und «Pieces», grössere, buntere Werke im Stadtbild. «Die Szene ist wild zusammengewürfelt, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Genauso verschieden sind die Gründe, warum man mit dem Malen anfängt», sagt er. Manche tun es für die Aufmerksamkeit, den Fame. Hier zählt dann weniger das Aussehen, der «künstlerische Wert» des Graffito (so der italienische Singular), als vielmehr, dass möglichst viele Leute dein Bild sehen – es sollte also möglichst gross und an einer möglichst prominenten Stelle platziert sein. Daher begegnen uns gerade in der Pendlernation Schweiz die meisten Graffiti auf Zugfahrten: Als «Linepieces» auf den Betonwänden neben den Gleisen oder auf den Zügen selbst. Wenn das Bild rollt, sehen es umso mehr Leute. Man könnte es auch als mobile Werbung für den eigenen Namen bezeichnen.

Dennis ist der Fame nicht so wichtig wie anderen. Für ihn müssen die Buchstaben zusammen gut aussehen, die Farben stimmen. Er sprüht für sich allein, manchmal mit Freund*innen. Ist froh, wenn er ein Foto davon machen kann und das Piece gut zur Geltung kommt. Das Fotografieren ist schon lange ein Teil der Graffiti-Kultur. Da die Bilder oft wieder entfernt werden, wollen Sprayer ihre «Werke» schliesslich für die Ewigkeit festhalten. Durch Social Media hat das Fotografieren nochmal einen wesentlicheren Stellenwert eingenommen: Auf Instagram sehen viele Leute das Bild. Das steigert den Fame, aber gleichermassen auch das Risiko, dass die Polizei Sprayer*innen verschiedene Graffiti zuordnen können. Fame artikuliert sich immer auch dadurch, wie viel Risiko ein*e Sprayer*in eingeht, wie unmöglich es scheint, die Grenzen zu überschreiten.

Dieser Zaungast gilt als eines der ersten modernen Graffiti: US-Soldaten verewigten sich während des Zweiten Weltkriegs mit dem Spruch «Kilroy was here» . Ob daraus hier wohl absichtlich «Kill Roy» wurde?

So entstehen auch solche Videos wie «Live Live Like» von KCBR. Die anonyme Gruppe aus Zürich sprayt seit Jahren, die Justiz beisst sich die Zähne aus – ein Paradebeispiel für «Wer bin ich und wenn ja, wie viele?». In dem 2013 veröffentlichten Video feiert sich die Crew selbst für die Unmöglichkeit, mit der gewisse Guerilla-Graffiti-Aktionen umgesetzt und wie Polizei und SBB vorgeführt werden. «Die Mission ist die Message», sagt einer der Sprayer*innen 2015. Komplett bemalte Züge («Wholetrains»), Sprayaktionen aus fahrenden Wagen hinaus, Spruchhälften, die erst in Kombination mit der Umgebung Sinn ergeben. Selbst wenn sie dabei vor der Polizei flüchten müssen: Ihre Message können sie immer setzen. Und vor allem: In Szene setzen. Fame zu generieren mittels Social Media, das haben KCBR verstanden. Drei Millionen Klicks auf YouTube.

Dennis wäre ein Buch mit Fotos seiner Graffiti lieber. Solche Risiken einzugehen, nur für den Fame, das ist es ihm nicht wert. «Ich bin da nicht der grösste Gangster», gesteht er. Seine Variable ist vielmehr das Risiko: Wie hoch wäre die Schadenssumme, wenn man ihn nun erwischen würde? Wie viele andere Graffiti könnte man ihm anhand seines Tags, der gesprühten Buchstabenkürzel und Figuren, anhängen? Privateigentum ist für ihn sowieso tabu («Die Leute arbeiten für ihr Eigenheim, da würde ich mich auch über Graffiti ärgern.»). Die gängigen Strafen kennt er vom Hörensagen, aus Medienberichten. Deshalb malt er auch kaum mehr auf Personenzügen: «Güterzüge werden weniger stark überwacht und die Schadenssumme ist kleiner. Ausserdem werden sie nicht sofort aus dem Verkehr gezogen und gereinigt. Also kann das Bild schon mal ein paar Jahre durch die Gegend fahren.» Ein bisschen Fame gefällt auch ihm.

Dennis kennt aber auch Leute, die sich in Graffiti verlieren. «Manchen steigt das zu Kopf. Wenn man wöchentlich Personenzüge malen muss, kann dann gefährlich werden», sagt er. Aus diesem Grund spricht der Baselbieter Jurist Jonathan Schwenter bei Graffiti auch von einer Sucht. Er beschäftigt sich in der dortigen Jugendstaatsanwaltschaft in der Strafuntersuchung zuweilen schwerpunktmässig mit Graffiti-Delikten und kennt die Szene, die rund um Basel stark verzahnt ist mit Fussball-Hooligans. «Erst wenn man sich genau mit den Regeln und Kodexen der Szene auseinandersetzt, wird einem die Tragweite und Intensität von Graffiti als Sucht bewusst», findet er. Er hat schon einiges erlebt: Auf Befragungen von in flagranti erwischten Sprayer*innen (laut Schwenter in der Regel auch in Einvernahmen «eine komplett verschwiegene Klientel») folgen Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmung der Mobiltelefone zur Sichtung von Chatverläufen. Schliesslich braucht es vor Gericht eine lückenlose Indizienbeweisführung – ansonsten kann Verdächtigen wie im Fall von KCBR nichts nachgewiesen werden.

Ist das noch verhältnismässig? Man schiesse schon nicht mit Kanonen auf Spatzen, versichtert Jonathan Schwenter. Metergrosse Bombings haben eine andere Priorisierung als Kritzeleien auf einer Parkbank – ein Sachschaden von mehreren Tausend bis Zehntausend Franken verdient einen anderen Untersuchungsaufwand als einer von wenigen Dutzend oder Hundert Franken. Schwenter verweist allerdings auch auf die Broken-Window-Theorie. Diese Idee aus der Soziologie besagt, dass zunächst harmlose Verwahrlosungs-Faktoren wie zerbrochene Fenster oder eben Graffiti schnell ausser Kontrolle geraten können und darauf regelmässig Drogenmissbrauch, Gewalt und Bandenkriminalität folgen. «Wer sich strafrechtlich mit Graffiti befassen will, muss diese Theorie sehr ernst nehmen. Und zumindest versuchen, zu verstehen, warum man um 2 Uhr morgens im Regen sprayen gehen will», sagt er.

Trainspotting: Wenn sie gute Fotos (oder eben Videos) von den eigenen Graffiti machen wollen, müssen auch die KCBR-Sprayer*innen warten, bis der Zug vorbeirollt. Wer ihnen das nachmacht, fühlt sich reichlich verdächtig.

Immerhin werde versucht, die Jugendlichen, Schwenter spricht gerne von den «Jungs», zum Ausstieg zu bewegen, «damit sie kein Doppelleben im Graffiti suchen und den Anschluss verpassen». Er kennt genug «Jungs», die ohne Ausbildung dastehen und denen Sachschäden von 50 bis 100 Tausend Franken zugeordnet werden können. Gerade für Eltern sei zudem die Gewissheit erleichternd, wenn ihre Kinder eben nicht Teil einer autonomen Graffiti-Crew seien, sondern lediglich eine Phase durchmachen. Dass sich Jugendliche in der Entwicklungsphase gerne ausprobieren und Grenzen ausloten, weiss auch die Erziehungswissenschaftlerin Emanuela Chiapparini. Die Soziologin forscht an der Berner Fachhochschule zu Kinder- und Jugendarbeit und kennt die Anziehungskraft von Graffiti als Jugendkultur: «Bei der Suche nach der Balance zwischen Selbst- und Fremdbestimmung überschreiten sie auch Grenzen, das muss niemanden erschrecken.»

Chiapparini wünscht sich eine Entdramatisierung dieser Findungsphase. Gerade bei Jugendlichen würde die Aussicht auf Bestrafungen in der Regel keine abschreckende Wirkung haben. «Wenn sich Betroffene durch eine hohe Strafe ungerecht behandelt fühlen, kann es sie in ihrem Verhalten sogar noch bestärken.» Sie schlägt dafür nach Möglichkeit Wiedergutmachungen statt Geld- und Freiheitsstrafen vor, dass Sprayer*innen zum Beispiel die eigenen Graffiti wegputzen. Die Betroffenen sollten ins Gespräch miteinander treten, damit sie auch die jeweils andere Seite nachvollziehen können. Jonathan Schwenter hält dem entgegen, dass eine Einigung ohne Nachbereitung nichts bringe – und diese Möglichkeit sowieso jedem Geschädigten offen steht. «Wenn Sprayer das Gefühl haben, sie seien glimpflich davongekommen, lachen sie sich ins Fäustchen», sagt der Jurist. Auch er spricht sich jedoch für «kreative Lösungen» aus und räumt ein, dass es kein Richtig und kein Falsch gäbe.

Ob die Sprayer*innen ihre Werke nun selbst wegputzen oder nicht: Weg müssen illegale Graffiti allemal, zumindest in Zürich. Dem städtischen Sozialamt wurde eine eigene Abteilung zur Graffiti-Entfernung untergeordnet. Sobald die Graffiti auf städtischen Gebäuden entdeckt werden, erfolgt eine Meldung an «Schöns Züri». Hier werden Sozialhilfeempfänger*innen, oftmals ehemalige Maler, beschäftigt und mit der Entfernung der Graffiti betraut. Auch private Eigentümer*innen können ein «Anti-Graffiti-Abo» lösen, wenn ihre Bauten regelmässig besprayt werden. Zusätzlich zur Entfernung werden die betroffenen Stellen mit einem eigens entwickelten Graffiti-Schutzmittel versehen, welches die Reinigung beim nächsten Mal erleichtert. Mit der Entfernung von Graffiti macht sich «Schöns Züri» nicht nur Freunde: 2018 wurde die Fahrzeugflotte der Abteilung in Brand gesetzt.

Das Video zeigt «Schöns Züri» bei der Arbeit: Die Beton-«Toblerone» des Künstlers Olivier Mosset bei der Schulanlage Leutschenbach wurden mit den Buchstaben «ZSC» versehen, die wohl wenig Interpretationskunst verlangen. Jürgen «Jimmy» Künzler, der das Graffiti mit seinen Kollegen Giuliano Branca und Samir Baghdadi entfernt, ist FCZ-Fan: «Manchmal muss ich FCZ-Graffiti wegmachen, die ich selber sehr schön finde.»

Das Fenster ist nicht zerbrochen, aber die vielen Tags laden vielleicht dazu ein, seine eigene Unterschrift auch noch hinzukritzeln. Mit dem E-Roller steht auf jeden Fall das perfekte Fluchtfahrzeug bereit.

Wie hoch der Sachschaden ist, der in der Schweiz durch Graffiti entsteht, ist schwer zu sagen. Der Hauseigentümerverband der Schweiz führt hierzu keine Zahlen. Bei den SBB sind laut eigenen Angaben 2019 3,5 Millionen Franken Schaden im Personenverkehr durch Graffiti entstanden – eine deutliche Minderung, wenn man bedenkt, dass der Schaden in den Jahren zuvor zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Millionen Franken pendelte. Im Corona-Jahr dürfte dieser Wert aber wieder deutlich gestiegen sei: Wann könnte der Zeitpunkt zum Sprayen besser gewesen sein, als wenn der Bahnverkehr lahm liegt, kaum Menschen unterwegs sind und der allgemeine Wirbel sowieso keine Zeit lässt, um sich mit Graffiti aufzuhalten?

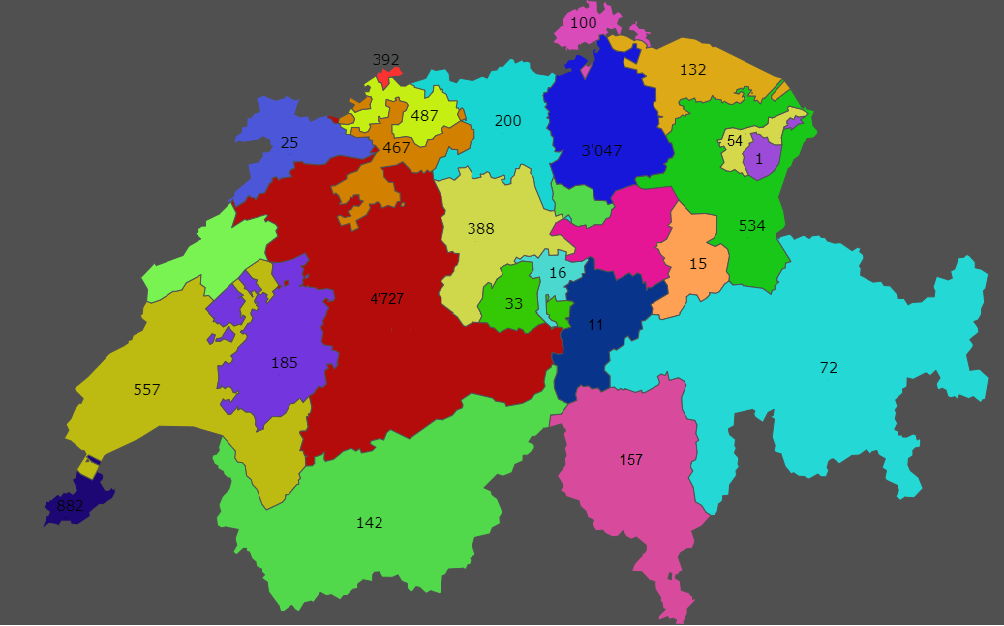

Dass die SBB entsprechend den Gesetzmässigkeiten des Fame stark von Graffiti betroffen sind, bestätigt auch ein Blick in die Polizeilichen Kriminalstatistiken der einzelnen Kantone: Ein Grossteil der Graffiti, beziehungsweise Vandalismusdelikte insgesamt, die im vergangenen Jahr zur Anzeige gebracht wurden, betreffen Verkehrsmittel. Die folgende Grafik zeigt, wie viele Graffiti 2019 in den einzelnen Kantonen zur Anzeige gebracht wurden. Einige Kantone weisen die Anzahl angezeigter Graffiti nicht direkt aus, da sie die verschiedenen Arten der Sachbeschädigung nicht kategorisieren. Deshalb fehlen für Neuchâtel, Zug und Schwyz die Angaben. Ausserdem unterscheiden Polizeistellen nicht immer zwischen Graffiti und anderen «Farbschmierereien» – rechtlich handelt es sich bei beidem um Sachbeschädigung. So betreffen die Angaben für den Kanton Obwalden die Zahl der Vandalismus-Delikte insgesamt.

Quelle: Kantonale polizeiliche Kriminalstatistiken 2019 / Auskunft Kantonalpolizeien. Grafik: amcharts/pixelmap

In fast allen Kantonen bestätigt sich im Vergleich zu den Vorjahren allerdings der Trend, den die SBB-Zahlen vermuten lassen: eine Abnahme der Graffiti-Delikte. Manche führen diesen Rückgang schon auf eine Veränderung der Jugendkultur zurück. Andere sehen darin den Erfolg der Anti-Graffiti-Politik der 2000er-Jahre bestätigt. Damals reagierten Schweizer Grossstädte auf das immer aggressivere Graffiti-Aufkommen mit aggressivem Schrubben: Graffiti wurden schnell und konsequent entfernt, wodurch Sprayer*innen am erneuten Sprühen schnell die Lust verging. In Bern beispielsweise schrubbte der damalige Stadtpräsident 2006 zur Initialreinigung der Innenstadt den Käfigturm noch selbst. Im Vergleich zu damals verzeichnete das stadteigene Reinigungsteam «Casablanca», das alle gemeldeten Graffiti innerhalb von 48 Stunden entfernen will, 2017 noch ein Fünftel der Schadensfälle.

Auch in Zürich versucht man mit der konsequenten Entfernung auf städtischem Eigentum auf eher repressivem Wege, den Graffiti beizukommen. Jedes Graffito auf städtischem Eigentum soll konsequent entfernt werden, so hält es ein Stadtratsbeschluss von 1997 fest. Diskussionen über künstlerischen Wert und tieferen Sinn sollen sich eigentlich verbieten (dazu später mehr...). Mit dem Stadtratsbeschluss wurden zudem einige Stellenprozente für eine*n Graffiti-Beauftragte*n freigeschaufelt. Priska Rast ist in dieser Position seit 15 Jahren tätig. Sie beobachtet ebenfalls, dass sich akribisches Reinigen lohnt, Sprayer*innen irgendwann die Lust vergeht. «Die Anzahl der illegalen Graffiti insgesamt ist trotzdem nicht wirklich weniger geworden, aber die Fläche hat sich verkleinert: Von grossflächigen Pieces hin zu kleineren Stickern, die man seit einigen Jahren an jedem Verkehrspoller sieht. Illegalität ist weiterhin für viele attraktiv.»

Die Position der Graffiti-Beauftragten sieht eigentlich lediglich die Umsetzung der städtischen Anti-Graffiti-Politik vor – der Posten entstand schliesslich, weil sich eine amerikanische Touristin über antisemitische Graffiti beschwerte. Hier können sich betroffene Eigentümer*innen hinwenden und Entfernungen koordinieren lassen. Priska Rast versuchte jedoch von Anfang an, auch die Interessen der Sprayer*innen mit einzubeziehen. Im Jahr ihres Amtsantritts schuf sie in Zürich die ersten Freiflächen, auf denen legal gesprayt werden konnte. Gerne würde sie noch mehr Wände freigeben, sagt sie, denn noch immer fehlen Orte für legale Graffiti – laut der Website legalwalls.net existieren schweizweit 82 Freiflächen, 15 im Kanton Zürich. «Vielleicht bin ich da ein bisschen zu vorsichtig», räumt sie selbst ein. «Wenn Spraykünstler aber zum Beispiel Skizzen entwerfen, kann ich sie auch mit Hauseigentümern in Verbindung setzen, um ihnen zu zeigen, wo an ihrem Haus was für ein Bild entstehen würde. Die wenigsten Hauseigentümer lehnen in diesen Fällen ab. So sind schon viele schöne Projekte entstanden», erzählt Priska Rast.

Sprayer*innen wie Dennis kritisieren solche Prozesse als zu bürokratisch und langatmig. Viele illegale Sprayer*innen würden sich nicht für legale Wände interessieren. Sprayer*innen, die Auftragsarbeiten übernehmen, würden in Teilen der Szene ausserdem nicht das höchste Ansehen geniessen. «Crossen» allerdings, das Übermalen und Zerstören anderer Graffiti, sei auch bei Auftragsarbeiten eher die Ausnahme. «Wenn aber Auftragsarbeiten in bestimmten Quartieren entstehen, wo sonst nur eine Graffiti-Crew das Sagen hat, muss man sich nicht wundern, wenn das übermalt wird», sagt Dennis. Aufgrund solcher Ressentiments spricht Jonathan Schwenter von einem Konkurrenzkampf: «Die Szene ist untereinander stark verfeindet. Verbunden treten sie nur gegen ein gemeinsames Feindbild an – und das ist die Justiz.» Wer sich nicht an den Kodex halte, könne dafür auch zusammengeschlagen werden, erklärt der Jurist. Dennis wiederum beschreibt es als «Drogenkartell ohne Drogen», das nach seinen eigenen Regeln funktionieren will.

Dieses Piece an der Josefstrasse wurde im Laufe der Jahre mehrfach gecrosst. Es entstand 2002 durch die Zusammenarbeit von mehreren Graffiti-Künstlern – darunter auch Ata Bozaci aka Toast.

Wenn auch die Szene ihren eigenen Regeln folgt, sie konnte nicht verhindern, dass Graffiti von einem Phänomen im Stadtbild zur zeitgenössischen Kunst wurden. In den 2000ern schafften Graffiti-Künstler*innen den Sprung in Museen, verdienten mit Sprayen Geld, kooperierten mit Global Brands – man sprach nun von Street Art (womit man die aufwändigen, legalen Malereien von Graffiti unterscheidet). Und da wäre noch Banksy, der wurde sowieso zum Inbegriff der Popkultur zwischen Mensch und Mythos. Auch in der Schweiz wollten einige Sprayer*innen bald mit ihrem Hobby Geld verdienen. So entwickelte sich beispielsweise der Berner Ata Bozaci vom Szene-Sprayer zum gefragten Künstler. Unter dem Pseudonym Toast begann er in den 1990ern mit dem Sprayen, heute besitzt er in Zürich ein Atelier.

David Rutschmann: Warum hast du mit Sprayen angefangen?

Ata Bozaci: 1989 sass ich im Zug von Burgdorf nach Bern, als ich das erste mal ein gesprühtes Bild an der Bahnlinie sah. Es war Liebe auf den ersten Blick. Mich beeindruckte damals das Format, da ich bislang nur auf Papier gezeichnet hatte. Wofür die Graffiti standen und was sie repräsentierten, war mir nicht bewusst. Erst an der Schule für Gestaltung erklärte mir ein Mitschüler, der bereits selbst sprühte, worum es ging. Daraufhin habe ich nicht lange gezögert und selbst zur Dose gegriffen. Seither ist die Sprühdose ein wichtiger Bestandteil meiner Technik.

Wie hast du die Szene in der Schweiz zu jener Zeit erlebt? Was hat sich seitdem geändert?

Grundsätzlich hat sich Graffiti nicht gross verändert ausser das es viel mehr Sprüher gibt als damals. Die Szene in der Schweiz war sehr übersichtlich, da in jeder grösseren Stadt maximal fünf Sprüher aktiv waren. Die Akzeptanz von der Gesellschaft hat zwar zugenommen, aber die Konsequenzen bei einem illegal gesprühten Bild sind die gleichen geblieben. Natürlich gab es schon damals talentierte Sprüher und solche, die einem Trend nacheiferten. Klar ersichtlich ist, dass «Street Art» mehr Anerkennung geniesst als das klassische NY-Graffiti-Writing.

Wie hast du damals die Strafverfolgung erlebt? Wurdest du je erwischt?

Ich hatte das grosse Glück, dass ich noch nie erwischt wurde. Der Grund dafür war, dass ich meine nächtlichen Aktivitäten sehr genau geplant habe und nie mit der Absicht, etwas zu zerstörten, auf die Piste ging. Das hatte zur Folge, dass ich bei der Polizei zwar auf der Liste stand, aber nie gefahndet wurde. Mir kam nach Jahren zu Ohren, dass sie mich in Ruhe liessen, weil ich gute Bilder malte.

Wie wurde dein Wechsel vom illegalen Sprayen «auf die Leinwand» aufgefasst?

Da gab es keinen Wechsel, sondern eine parallele Entwicklung. Die Leinwand hat eigene Gesetze, daher konnte man nur die Idee oder den Spirit von Graffiti darauf adaptieren. Gesprühte Bilder auf Wände interagieren mit dem Umfeld wo sie platziert werden. Leinwände müssen da autonomer funktionieren.

Bozacis wohl grösster Auftrag war die Gestaltung der Wände in der Wohnung von Kunstsammler Gunter Sachs, in Zusammenarbeit mit dem Basler Sigi von Koeding. Dieser geniesst in der Schweizer Graffiti-Szene unter dem Pseudonym Dare Legendenstatus. Jüngst forderten Fans in einer Online-Petition, dass in Basel eine Strasse nach ihm benannt werden soll. Dass da einer das Gesetz bricht und später als Pionier in der Gestaltung des heutigen Stadtbilds gilt, zeigt, wie sehr sich die Gesellschaft der Graffiti-Kultur geöffnet hat. Aber auch, inwieweit Institutionalisierung noch immer ein entscheidender Faktor im Umgang mit Kunst ist. Banksys Werke (auch diese sind wohlgemerkt illegal) werden in kostenpflichtigen Ausstellungen um die Welt geschifft, jugendliche Sprayer*innen hingegen müssen sich vor Gericht verantworten.

Mitte 2020 liess Harald Naegeli seinen Sensenmann auf dem Denkmal von Hans Waldmann auftanzen. Vielleicht ein Beitrag zur Debatte, wie wir mit Denkmälern von Kriegshelden umgehen sollen?

Sehr lebhaft äussert sich die Ambivalenz von Graffiti als Kunstform in der Debatte um Harald Naegeli. Mit seinen Strichfiguren mischte er, noch bevor die Hip-Hop-Kultur nach Europa hopste, Zürich auf. Die Schweiz liess europaweit fahnden, der nach Düsseldorf geflüchtete Nägeli wusste bald die halbe deutsche Kunst-Avantgarde (und gar Bundeskanzler Brandt) hinter sich. Trotzdem ging er in der Schweiz wegen Vandalismus ins Gefängnis. Seine Graffiti wurden in jener Zeit schnurstraks in den künstlerischen Kanon aufgenommen. Im Frühjahr hinterliess der 80-Jährige neue Figuren in Zürich (wir erinnern uns: Der Lockdown war eine attraktive Zeit für Sprayer*innen). Während der Kanton Anzeige erstattete, musste die Stadt Zürich der schwierigen Frage nachgehen, ab wann Vandalismus Kunst ist. Denn entgegen der Maxime, alle illegalen Graffiti konsequent zu entfernen, befand die städtische Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum (AG KiöR), man müsse zuerst ein Gutachten erstellen zu den neuen Naegelis. Also nicht Wegschrubben, sondern gegebenenfalls unter Denkmalschutz stellen.

Christoph Doswald leitet die AG KiöR, der Kunsthistoriker ist europaweit als freier Kurator für Museen und Kunsthäuser tätig. In der Audio-Slideshow bewertet er einige Zürcher Graffiti und beantwortet die Frage: Sind Graffiti Kunst – und wenn ja: wann?

Die AG KiöR beschloss, die neuen Graffiti von Harald Naegeli an städtischen Immobilien seien schützenswert und müssten erhalten werden. Der Zürcher Stadtrat schloss sich dieser Auffassung an, allerdings, ohne Konservierungsmassnahmen zu treffen – also nicht wie in Leibzig, wo ein Graffiti von Blek le Rat mit einer Glasscheibe geschützt wird. Dass Werke von Naegeli anders behandelt werden als andere Graffiti, sei eine Ausnahmeregelung, «die erst nach intensiven Diskussionen zustande kam», so Doswald: «Dass wir überhaupt über die Werkintegrität bei Naegeli debattieren, war nur möglich, weil es eine so hohe Übereinstimmung in der Frage gab, dass es sich bei seinen Werken um Kunst handelt.»

Dass Naegelis Form des Vandalismus kunstvoll ist, gilt also als unbestritten. Bei anderen Graffiti bleibt es vielmehr eine subjektive Frage. Selbst Tags können Kunst sein, wenn Menschen bereit sind, sie als solche zu betrachten. Dazu muss man nicht mal nach Hamburg gehen, wo die simplen Tags von OZ – die BILD nannte ihn einst «Deutschlands schlimmsten Schmierfinken» – längst Kult-Status geniessen (man sagt sich, Hamburg ohne OZ sei München). Auch in Zürich wurde «den verachteten Zeichen der modernen Stadt» 2015 eine Ausstellung gewidmet. Ob nun Museum oder nicht: Sprayer*innen wie Dennis oder Harald Naegeli werden weitermalen – alle vereint in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Dennis meint dazu: «Dafür, dass es nur ein bisschen Farbe ist und man jede Wand neu streichen kann, wird in Graffiti recht viel reininterpretiert.»

Dieser Beitrag entstand als journalistische Bachelorarbeit für den Kommunikations-Studiengang an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Dieser Artikel wurde automatisch in das neue CMS von Tsri.ch migriert. Wenn du Fehler bemerkst, darfst du diese sehr gerne unserem Computerflüsterer melden.